Je laisse aujourd'hui la parole à Rémi/Gonzalo, dont le sang n'a fait qu'un tour en lisant l'étude sur le livre comme investissement, etc. publié par une célèbre librairie, et dont je me suis fais le relais sur le blog vendredi.

En plus des commentaires sur le message original, Gonzalo a eu la gentillesse de m'adresser ce message "en réaction". Le message est à la fois polémique et très intéressant, sur un domaine que j'ignorais complètement et que l'érudition de Gonzalo rend passionnant. Je lui laisse la parole.

"Suite à l’opération propagande de la librairie S. de Chartres (NDLR : je pense que Gonzalo choisit à dessein le mot "propagande", puisque l'action de son message, comme vous allez le voir se situe en ex-URSS), dont Hugues a parlé sur le blog, opération consistant à affirmer avec graphiques et tableaux (c’est dire à quel point cela est scientifique !) que le livre rare était un placement d’une redoutable efficacité, j’ai voulu faire ici le compte rendu d’une lecture faite récemment : Mikhaïl Ossorguine, Les Gardiens des Livres (trad. Sophie Benech), Paris, Interférences, 1994 (env. 20 euros).

D’Ossorguine, j’ignore à peu près tout. J’ai acheté ce livre sous le coup d’une impulsion, séduit par la forme de l’ouvrage : deux courts essais, suivi d’une bibliographie et de deux fac-similés.

D’Ossorguine, j’ignore à peu près tout. J’ai acheté ce livre sous le coup d’une impulsion, séduit par la forme de l’ouvrage : deux courts essais, suivi d’une bibliographie et de deux fac-similés.Ossorguine fut, avec quelques intellectuels moscovites, le gérant de la « Librairie des écrivains » dans un contexte particulier : celui de l’après Révolution d’Octobre. Au cours des mois qui suivirent la Révolution soviétique, la Russie connut en effet une grave crise. Dans une économie brusquement déréglée par la collectivisation, l’inflation fut colossale, la nourriture devint une denrée rare, et les activités de « loisir » devinrent un véritable luxe, très mal vu du nouveau pouvoir en place. Les temps furent durs pour les hommes de lettres, bouches inutiles et faibles bras, contraints à l’inaction, n’ayant plus de rôle à jouer au sein d’une société qui cherchait d’abord à se nourrir.

Ils furent cependant une poignée à imaginer se lancer dans l’activité de libraire (p. 8). De 1918 à 1922, la librairie des Écrivains fut « sans doute en Russie l’unique institution culturelle et commerciale à sauvegarder son indépendance morale et matérielle au travers de ces années terribles de chaos, de terreur et d’effondrement spirituel » (p. 11). Commerce non autorisé par l’État, mais tout de même toléré, la Librairie vit défiler pendant cinq années les intellectuels et les curieux de la capitale cherchant à acheter ou à vendre des livres. L’inflation galopante n’aidait évidemment pas à la tenue d’un commerce. « Nos marques au crayon indiquaient cent roubles, milles roubles, un million de roubles ! En une journée, les prix montaient de cinquante à cent pour cent, mais dans la pratique, cela voulait dire : un poud, une livre, une pincée de farine. Et il nous arrivait souvent d’accepter effectivement, en guise d’argent, de la farine, du savon, de l’huile, du sucre en poudre » (p. 18).

L’équipe s’attelle cependant très vite à une tâche essentielle : « En demeurant parmi les livres, nous remplissions une tâche discrète, mais capitale : […] nous aidions les gens qui liquidaient leur bibliothèque à ne pas mourir de faim. […] Nos évaluations portaient sur les livres, mais aussi sur les vendeurs : nous découragions les spéculateurs, tandis que nous donnions le maximum possible aux intellectuels contraints de troquer leurs biens contre du pain. […] Il nous arrivait très souvent d’acheter, après les avoirs expertisés avec le plus grand sérieux, des livres dont nous n’avions nul besoin, dans le seul but de venir en aide au vendeur » (p. 19-20). Cette tâche d’aide aux lettrés s’accompagne d’une fonction de « gardiens des livres » : réunions d’ouvrages en plusieurs tomes achetés dépareillés (« Nous achetions les tomes un par un, et ne revendions les éditions que complètes », p. 21), mise à l’écart d’ouvrages précieux, rares ou anciens, qui avaient perdu toute valeur marchande et qu’il convenait de préserver du gâchis ambiant.

Les deux extraits qui suivent rendent assez bien compte de l’ambiance qui régnait à l’époque, et intéresseront autant les bibliophiles que les libraires prétendant voir dans le livre ancien un placement à long terme : « Les livres, jetés sur le marché par des particulier qui les troquaient contre leur pain quotidien, avaient perdu toute valeur. Chose curieuse, c’était ce que l’on recherchait en temps normal comme une rareté qui coûtait le moins cher. De splendides ouvrages français du XVIIIe, d’anciens livres de vieux-croyants aux reliures de cuir, de rarissimes collections de gravures, des exemplaires uniques de l’époque de Pierre le Grand, des éditions aldines et des Elzévirs, tout cela partait pour quelques kilos de pain noir, et il n’y avait que des gens un peu loufoques pour les acheter. » (p. 17). « Je me souviens que l’on me proposa un jour d’acheter cinq charrettes d’ouvrages français du XVIIIe siècle, avec des ex-libris et des gravures de valeur. On n’en demandait pas plus de cinq roubles (en argent d’avant-guerre), mais la location des véhicules pour les faire venir de la propriété jusqu’à Moscou coûtait vingt fois plus, et il fallut refuser. L’inventaire mentionnait des éditions extrêmement rares qui aujourd’hui, à Paris, se vendent aux enchères plusieurs milliers de francs. Nous ne les avons pas achetés, et les « organes de contrôle » ne convoitant pas les livres étrangers, ils sont restés là-bas, dans cette maison abandonnée ; on m’a raconté que les garçons du village utilisaient les reliures comme battes pour jouer aux babki » (p. 27).

Les activités de la librairie se doublèrent rapidement de l’activité d’éditeur, d’un style un peu particulier. Les journaux ne paraissaient plus, les imprimeries étaient fermées, le papier était rare et les écrivains n’avaient donc plus possibilité de publier ; mais il leur fallait tout de même vivre. Et c’est pour aider les gens de lettres à vivre, que la librairie proposa à la vente des exemplaires uniques d’œuvres originales d’écrivains moscovites, petites brochures manuscrites, le plus souvent accompagnées de dessins et de collages originaux. Simple exemple, il était ainsi possible d’acquérir pour « une livre d’huile (au cours du jour 15 000 r.) » (p. 58) le Testament de Vadim Cherchénivitch (8 poèmes, couverture grise).

La librairie n’était pas un centre d’opposition au régime soviétique, et la « résistance » à laquelle elle s’est adonnée n’était pas une résistance politique mais culturelle. Ni révolutionnaire, ni contre-révolutionnaire, la librairie n’a existé que pour les livres. On y trouvait de tout, des romans étrangers comme des traités d’économie, des recueils de poèmes russes comme des illustrés sur l’art médiéval. On y parlait de tout, « et le client de hasard qui entrait, attiré par l’enseigne, s’étonnait d’entendre un commis discuter avec un client de grands problèmes philosophiques, de littérature occidentale ou de subtiles questions d’art, tout en continuant à travailler, à empaqueter les livres, à faire les additions, à essuyer la poussière et à charger le poêle. La politique était le seul thème que nous n’abordions pas – non par peur, mais simplement parce que notre but, notre principal désir était justement d’échapper à la politique et de nous cantonner dans les sphères culturelles » (p. 24).

Ce texte, publié par les éditions interférences, ne vient pas seul. Il s’accompagne du catalogue complet de tous les manuscrits d’écrivains vendus à la librairie, avec descriptions et prix, ainsi que des fac-similé de deux de ces œuvres inédites, d’Alexei Remizov et de Marina Tsvétaïeva, avec des collages et des dessins.

Ce bref récit, aussi instructif qu’émouvant, est un rappel à la modération pour tous les collectionneurs : en des temps moins heureux, la farine vaut mieux que les livres à gravures. Il nous rappelle que les livres, les lettres et la culture sont un luxe, et n’ont de valeur que subjective. Faut-il une morale pour conclure?"

Merci beaucoup Gonzalo, c'est passionnant... et c'est surtout une autre façon d'être libraire! :)

H

Au niveau des relations non officielles, les plus connues sont :

Au niveau des relations non officielles, les plus connues sont :

.JPG)

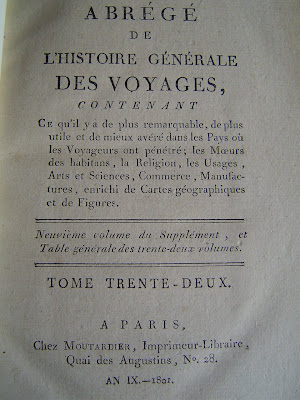

Le Cousin de Mahomet, de Nicolas Fromaget, est paru en 1742. En quelque sorte en plein milieu du 18ème siècle français, puisqu'on pratiquement changera d'époque 11 ans avant le tournant du siècle. C'est le moment des Lettres Persanes, mais aussi des voyages de Thévenot ou de Tavernier, autant de titres, relations de voyages ou essais/fictions qui nous emmènent vers la Grande Porte, aux portes de l'Orient, à Istanbul.

Le Cousin de Mahomet, de Nicolas Fromaget, est paru en 1742. En quelque sorte en plein milieu du 18ème siècle français, puisqu'on pratiquement changera d'époque 11 ans avant le tournant du siècle. C'est le moment des Lettres Persanes, mais aussi des voyages de Thévenot ou de Tavernier, autant de titres, relations de voyages ou essais/fictions qui nous emmènent vers la Grande Porte, aux portes de l'Orient, à Istanbul. Cela tient probablement au fait que comme pour les Lettres Persanes, il est plus simple (et plus prudent) de critiquer les moeurs de son époque en transposant l'action en Orient, plutôt que dans une cour où des susceptibilités puissantes peuvent rapidement nuire à un auteur.

Cela tient probablement au fait que comme pour les Lettres Persanes, il est plus simple (et plus prudent) de critiquer les moeurs de son époque en transposant l'action en Orient, plutôt que dans une cour où des susceptibilités puissantes peuvent rapidement nuire à un auteur. Là, la hardiesse d'un jeune parisien fera le reste et « ses yeux me parlaient, mais je n'entendais pas encore si bien ce langage que l'idiome turc... je me hazardai pourtant à porter une main tremblante sur sa gorge... » On devinera que les ennuis ne faisaient que commencer. Aah, que d'incompréhensions auront fait naître les langues étrangères... heureusement, Parisien L'Ecolier sera utilement secondé par son fidèle ami, Mustapha, qui aura la tâche difficile, car comme à la cour du Roi de France, les femmes sont libertines et insaisissables, quand elles ne sont pas comme l'aimée de notre héros, proche un puissant entre les puissants, ici la soeur du sultan, le Cousin de Mahomet, justement.

Là, la hardiesse d'un jeune parisien fera le reste et « ses yeux me parlaient, mais je n'entendais pas encore si bien ce langage que l'idiome turc... je me hazardai pourtant à porter une main tremblante sur sa gorge... » On devinera que les ennuis ne faisaient que commencer. Aah, que d'incompréhensions auront fait naître les langues étrangères... heureusement, Parisien L'Ecolier sera utilement secondé par son fidèle ami, Mustapha, qui aura la tâche difficile, car comme à la cour du Roi de France, les femmes sont libertines et insaisissables, quand elles ne sont pas comme l'aimée de notre héros, proche un puissant entre les puissants, ici la soeur du sultan, le Cousin de Mahomet, justement. C'est un admirable roman initiatique, plus léger que les autres oeuvres philosophico-littéraire du siècle, et qui se parcoure comme un véritable roman. Le turc, la femme, l'ami, le chrétien peuvent y être cruels, généreux ou fidèles, amis ou ennemis, et on est loin des schémas classiques. C'est une vraie fiction, qui se lît comme telle. Elle prône en tout cas une grande tolérance qui mériterait d'être remise à la mode.

C'est un admirable roman initiatique, plus léger que les autres oeuvres philosophico-littéraire du siècle, et qui se parcoure comme un véritable roman. Le turc, la femme, l'ami, le chrétien peuvent y être cruels, généreux ou fidèles, amis ou ennemis, et on est loin des schémas classiques. C'est une vraie fiction, qui se lît comme telle. Elle prône en tout cas une grande tolérance qui mériterait d'être remise à la mode. J'ai souvent croisé cet ouvrage et j'ai finalement craqué hier pour cette originale édition, datée de 1757, avec 5 gravures hors-texte, 2 volumes in-12 en plein veau glacé de l'époque, originale notamment pour cette étonnante dorure, bien labyrinthique. 100 euros à Brassens. Lu dans la journée.

J'ai souvent croisé cet ouvrage et j'ai finalement craqué hier pour cette originale édition, datée de 1757, avec 5 gravures hors-texte, 2 volumes in-12 en plein veau glacé de l'époque, originale notamment pour cette étonnante dorure, bien labyrinthique. 100 euros à Brassens. Lu dans la journée.

Cet ouvrage vient de rejoindre ma bibliothèque, mais n'ayant pas l'OHR, je suis incapable de d'identifier les armes.

Cet ouvrage vient de rejoindre ma bibliothèque, mais n'ayant pas l'OHR, je suis incapable de d'identifier les armes. L'ouvrage : Lettres de la Marquise de M*** au Comte de R*** par M. de Crébillon, à La Haye, chez Henri Scheurleer, 1738. Un volume in-12. Joli dos à la grotesque, mais je n'en sais pas plus.

L'ouvrage : Lettres de la Marquise de M*** au Comte de R*** par M. de Crébillon, à La Haye, chez Henri Scheurleer, 1738. Un volume in-12. Joli dos à la grotesque, mais je n'en sais pas plus. Merci à vous,

Merci à vous,

Pierre Sylvain Régis. Système de philosophie contenant la logique, la métaphysique, la physique et la morale. Paris, Anisson, Posuel et Rigaud. 1690.

Pierre Sylvain Régis. Système de philosophie contenant la logique, la métaphysique, la physique et la morale. Paris, Anisson, Posuel et Rigaud. 1690. [Isaac Newton] - Gabrielle Émilie le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet (1706-1749). Principes mathématiques de la philosophie naturelle...Paris, Dessaint et Saillant. Lambert. 1759.

[Isaac Newton] - Gabrielle Émilie le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet (1706-1749). Principes mathématiques de la philosophie naturelle...Paris, Dessaint et Saillant. Lambert. 1759.